Физиологические основы зрительных иллюзий восприятия размераСтраница 3

Для объяснения этого явления выдвигалось много теорий, однако большинство из них легко можно опровергнуть экспериментально или отвергнуть как малопродуманные и потому бесполезные. Прежде всего мы коротко остановимся на различных теориях, от которых можно с уверенностью отказаться, после чего попытаемся изложить более адекватные теории. Но сначала нам следует испытать на себе некоторые иллюзии. Рисунки 9,4—9,6 демонстрируют многие из наиболее известных иллюзий. Они носят имена открывших их исследователей, главным образом, психологов, работавших в Германии в прошлом столетии,— однако удобнее было бы дать некоторым из них описательные названия. Наиболее известным из рисунков такого рода являются стрелы Мюллер-Лайера, изображенные на рис. 9,4. Это просто пара стрел, древки которых одинаковой длины, но одна стрела имеет наконечники с расходящимися, а другая со сходящимися к древку концами. Стрела с расходящимися наконечниками кажется длиннее, хотя фактически обе стрелы одинаковой длины.

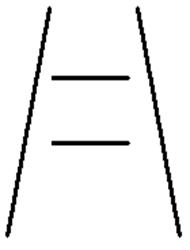

Второй пример также хорошо известен, и специалисты называют его фигурой Поицо. Он состоит всего из четырех линий: двух одной и той же длины, идущих рядом, но сходящихся, и между ними двух других, равных по длине и параллельных (см. рис. 9,5). Одна из линий, расположенная в узкой части пространства, заключенного между двумя сходящимися линиями, кажется длиннее, хотя фактически обе параллельные линии одинаковой длины.

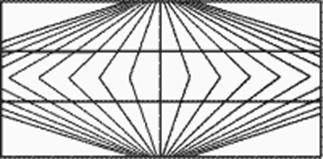

Рис. 9,6 показывает два варианта рисунка Геринга.

Наконец, мы имеем рисунки, на которых квадрат и круг искривляются на фоне круговых или скрещивающихся линий (рис. 9,7).

Иллюзии можно подразделить на две группы: одни — это искажения, вызываемые фоном определенного рода (например, иллюзия веера), другие — это искажения самой фигуры (например, иллюзия стрелы), без фона. Эти самостоятельные искажения наиболее ясно показаны на рис. 9,8, на котором изображены наконечники стрел без древков: наконечники смещаются сами по себе, хотя на рисунке нет иных линий. С другой стороны, при иллюзии веера расходящиеся лучи сами по себе воспринимаются без искажения, однако любая фигура, наложенная на них, искажается определенным образом. Эти рисунки вызывают искажения, но сами не искажаются.

На протяжении последних ста лет психологи пытались объяснить эти иллюзии, однако только в настоящее время мы приходим к пониманию того, почему подобные рисунки нарушают работу зрительной системы.

Рис. 9,5. Иллюзия Понцо, или иллюзия железнодорожных путей Рис. 9,5. Иллюзия Мюллера-Лайера, или иллюзия стрелы

Рис. 9,6. Рисунок Геринга, или иллюзия веера Рис. 9,7. Влияние фона, вызывающее искажение фигуры

Рис. 9,8- Наконечники стрел Мюллер-Лайера без древков.

Иллюзия сохраняется, хотя и становится более лабильной.

ТЕОРИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИЛЛЮЗИЙ

1. Глазодвигательная теория. Эта теория предполагает, что те детали рисунка, которые вызывают иллюзию, заставляют глаза смотреть в «неправильное» место. При иллюзии стрелы считается, что глаза посредством наконечников уводятся от линии в сторону, благодаря чему длина линий воспринимается неверно; или—альтернативная теория,— что глаза отвлекаются на внутреннюю часть рисунка. Однако это неверно. Изображение стрел можно зафиксировать на сетчатке с помощью специального оптического стабилизирующего устройства (или еще проще — при рассматривании последовательного образа рисунка, который остается после яркой вспышки фотографической лампы), тогда движения глаз не могут перемещать изображение по сетчатке, тем не менее иллюзия сохраняется и не слабеет. Глазодвигательная теория иногда формулируется в несколько иной форме, может быть, с целью преодолеть эти трудности. В этом варианте теории предполагается, что искажения вызывают не действительные движения глаз, а тенденция совершать глазные движения. Мы можем с уверенностью отказаться от этих объяснений по следующим соображениям. Глаза могут двигаться или иметь тенденцию к движению в данный момент лишь в одном направлении, между тем как искажения рисунка могут происходить в одно и то же время в любом числе направлений. Рассмотрим пару стрел на рис. 9,4. Первая стрела удлиняется, а вторая укорачивается в одно и то же время. Каким образом движения глаз - или тенденция к движениям — могли бы быть причиной этого явления, если они могут происходить лишь в одном направлении в данный отрезок времени? Доказательства в пользу глазодвигательной теории отсутствуют.