Анатомия и физиология органа зренияСтраница 2

В молодом возрасте ясное и четкое изображение на сетчатке формируется благодаря аккомодационной функции хрусталика, который, изменяя свою кривизну (становясь то более выпуклым, то более плоским), позволяет фокусировать изображение в макуляр-ной области. Далее зрительный образ должен быть преобразован в нервные импульсы, которые передаются в кору головного мозга, где и происходит анализ полученной зрительной информации. Объект, рассматриваемый при солнечном освещении или в свете электрической лампочки, различен как по яркости формируемого зрительного образа, так и по цветовой гамме. Однако в сетчатке эти различия нивелируются, и в головном мозге создается одинаковый зрительный образ. Информация передается в первичные, а затем во вторичные зрительные центры коры головного мозга. Здесь происходит анализ и синтез поступающей информации, точнее, всех ее составляющих, а именно: расстояния, направления движения, яркости и интенсивности света, различий в цветах и т.д.

Каким образом вы узнали вашего одноклассника при рассматривании фотоальбома? Дело в том, что ваш мозг сравнивает все образы лиц на фотографиях с теми, что уже имеются в его памяти. Таким образом, в процессе зрительного акта должна участвовать еще и зрительная память.

Этот пример демонстрирует, насколько комплексно и четко работает зрительная система. Понять это можно лишь тогда, когда что-то в этой системе нарушается.

Прежде чем рассматривать физиологические аспекты работы зрительной системы, необходимо остановиться на некоторых анатомических моментах.

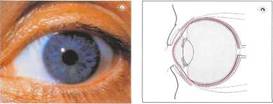

Глазное яблоко. Когда мы говорим "глаз," большинство представляет себе ту его часть, которая видна, т. е. веки и часть глазного яблока (рис. 1.6). Но чаще под "глазом" подразумевается само глазное яблоко или "bulbus (bulbus oculi)" [Lat. bulbus: лукови-ца/Lat: oculus: глаз].

Большая часть глазного яблока закрыта веками.

Глазное яблоко располагается в глазнице. Если посмотреть на поперечный срез глаза, то видно, что он имеет сферическую форму (рис. 1.7).

Такая форма глаза позволяет лучше фокусироваться световым лучам на сетчатке, а также способствует более свободному движению глазного яблока, обеспечивая наилучшую фокусировку.

Для того чтобы изображение фокусировалось на сетчатке, необходимы преломляющие структуры, которые должны быть прозрачными, т. е. не содержать кровеносных сосудов. Первая преломляющая структура — роговая оболочка.

Рис. 1.6. Рис. 1.7.

В лимбе роговая оболочка переходит в склеру [Gr. skleros: жесткий, твердый]. Роговая оболочка и склера являются относительно плотными тканями и формируют своего рода опорную капсулу глаза.

Позади роговой оболочки находится передняя камера, заполненная водянистой влагой.

Следующая анатомическая структура — радужка [Gr. iris: радуга], она выполняет роль диафрагмы глаза.

Мышцы радужки, сокращаясь и расслабляясь, регулируют размер зрачка [Lat. pupa: марионетка, кукла]. Это название появилось потому, что если смотреть прямо б глаза другому человеку, то видишь свое отражение уменьшенным.

Позади радужки находится хрусталик [Lat. lens: линза/Gr. phakos: линза], который, подобно роговице, преломляет световые лучи. Хрусталик крепится к ресничному телу миниатюрными цинновыми связками. Ресничное тело содержит циркулярную мышцу. При сокращении последней цинновы связки расслабляются и хрусталик приобретает выпуклую форму. Это увеличивает преломление световых лучей и называется аккомодацией [Lat. accommodatio: регулирование].

Аккомодация — способность глаза видеть на разном расстоянии. Она постепенно уменьшается с возрастом, и обычно между 40—45 годами большинство людей ощущают потребность в очках. Возрастная потеря аккомодации называется пресбиопией [Gr. preshys: старый / Gr. opsein: видеть].

Позади радужки и хрусталика находятся небольшая задняя камера глаза и значительно большее в размерах стекловидное тело.